Tiefseebergbau und die Energiewende: Das falsche Versprechen

Inmitten der globalen Klima- und Biodiversitätskrise ist der Übergang zu erneuerbaren Energien unabdingbar. Doch wie kann der dadurch steigende Bedarf an mineralischen Rohstoffen gedeckt werden? Tiefseebergbau-Unternehmen und einige Staaten schlagen vor, die Ressourcen in der Tiefsee zu nutzen. Doch diese vermeintliche Lösung birgt enorme Risiken für das fragile Ökosystem, das bislang weitgehend unerforscht und von immenser Bedeutung für die globale Klimaregulierung ist, erklären Steve Trent und Martin Webeler – eine aktualisierte Fassung dieses Artikels finden Sie in der politischen ökologie 178, die Anfang Oktober erscheint.

27.06.2024

Angesichts des weltweiten Biodiversitätsverlusts sowie der Klimakrise und ihrer verheerenden Auswirkungen ist eine Abkehr von fossilen Brennstoffen und der massive Ausbau erneuerbarer Energien alternativlos. Ohne die Energiewende werden wir nicht in der Lage sein, einen für die Menschheit lebenswerten Planeten zu erhalten. Eine zentrale Frage dabei ist, wie sich der steigende Bedarf an mineralischen Rohstoffen decken lässt, den der Ausbau erneuerbarer Energien erfordert.

»Die Tiefsee ist der größte Lebensraum der Erde und ein vom Menschen nahezu unberührtes Ökosystem. «

Tiefseebergbau-Unternehmen und einige wenige Staaten haben scheinbar eine Lösung: Große Mengen an Kupfer, Nickel, Kobalt und Mangan befinden sich in der Tiefsee – gebunden in Manganknollen, Massivsulfiden und eisenhaltigen Krusten. Diese Tiefseemineralien, so die Behauptung, seien unverzichtbar, um den massiven Ressourcenbedarf zu decken, der für die Erreichung der Pariser Klimaziele notwendig ist. Diese Schlussfolgerung ist nicht nur falsch, sie ist auch brandgefährlich. Denn sie könnte dazu führen, dass die Ökosysteme der Tiefsee für immer geschädigt werden, zum Nachteil für unseren Planeten und alle zukünftigen Generationen. Dabei existieren sichere Alternativen.

Was auf dem Spiel steht

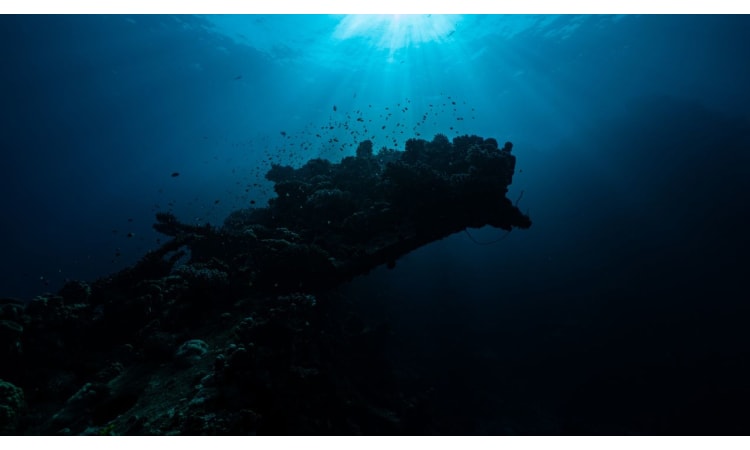

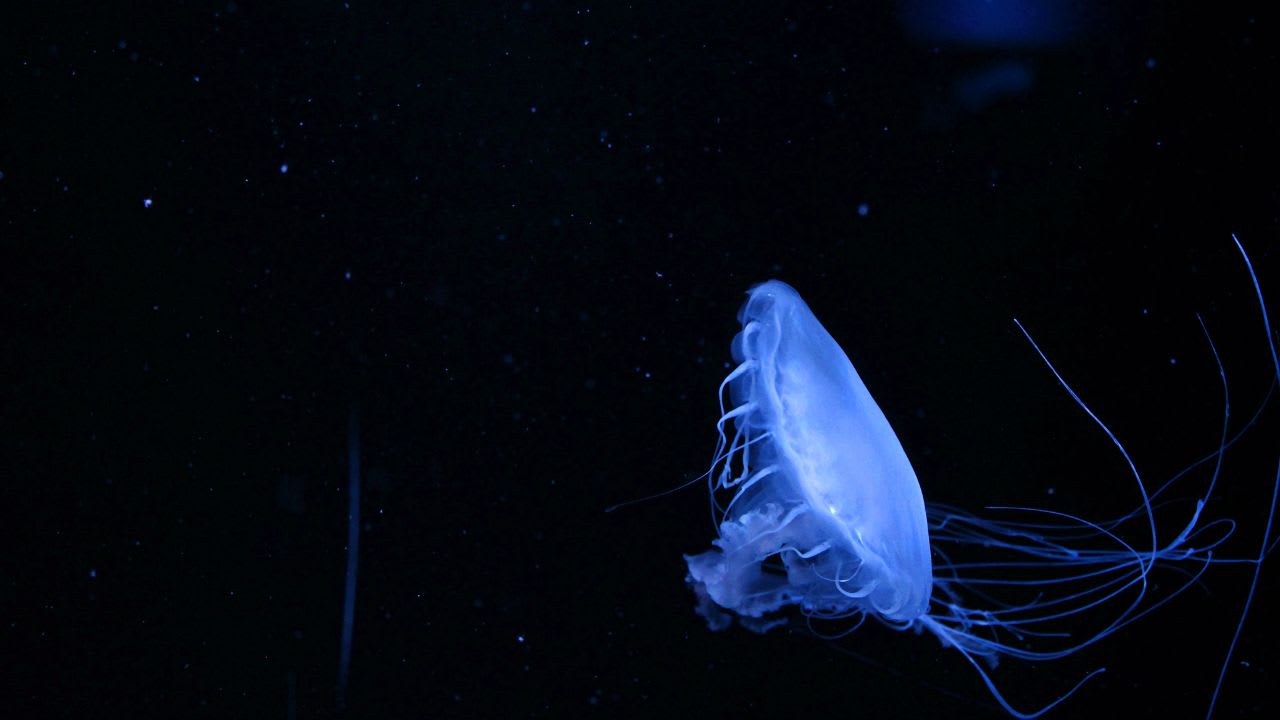

Die Tiefsee ist der größte Lebensraum der Erde und ein vom Menschen nahezu unberührtes Ökosystem. Sie ist die Heimat der ältesten jemals beobachteten Lebewesen – manche bis zu 11.000 Jahre alt – und beherbergt eine unglaublich reiche Artenvielfalt, die sich mit der tropischer Regenwälder vergleichen lässt. Wir wissen, dass diese Ökosysteme zentral für die ozeanischen Nahrungsnetze und die globale Klimaregulierung sind. Gleichzeitig ist die Tiefsee noch weitestgehend unerforscht, sowohl was ihren Artenreichtum als auch die Funktionsweise ihrer Ökosysteme betrifft. Die Einführung einer zerstörerischen Industrie in diesem nahezu unberührten Teil der Erde, der von klarem Wasser, Stille, Dunkelheit, Stabilität und Langlebigkeit geprägt ist, würde unweigerlich schwerwiegende Folgen für die Meeresumwelt haben. (1)

Die Dimensionen von Tiefseebergbau sind gewaltig: Würden nur fünf Prozent der heute vergebenen Explorationslizenzen für den Abbau genutzt, wäre die Gesamtfläche größer als die aller existierenden terrestrischen Bergbaugebiete zusammen. Durch die Entstehung von Sedimentwolken, die Freisetzung von toxischen Schwermetallen und die negative Beeinträchtigung des Kohlenstoffkreislaufs würden auch Gebiete weit über die Abbaugrenzen hinaus belastet. Wissenschaftler*innen warnen, dass Fischpopulationen negativ beeinträchtigt werden und sich Metalle in Organismen anreichern könnten, mit katastrophalen Folgen für die Lebensmittelversorgung.

Trotzdem drängen die Befürworter*innen von Tiefseebergbau, allen voran Privatunternehmen, auf seine schnelle Einführung. Ihr Hauptargument: Tiefseemineralien seien unverzichtbar, um den Ressourcenbedarf der Energiewende zu decken. Das ist jedoch ein irreführendes Argument, denn es impliziert das Festhalten an einem Wirtschaftsmodell, das von beispielloser Ressourcenverschwendung geprägt ist. Wer für den Abbau der Tiefseemineralien argumentiert, ignoriert außerdem bestehende Alternativen und jüngste technologische Entwicklungen.

Tiefseebergbau ist für die Energiewende nicht notwendig. (2) Aus diesem Grund wies auch der Wissenschaftliche Beirat der Europäischen Akademien dieses Narrativ zurück. (3) Durch Kreislaufwirtschaftsstrategien, neue Batterietechnologien, verbesserte Recyclingquoten und die Verringerung unseres Ressourcenbedarfs lässt sich die Nachfrage nach Mineralien erheblich reduzieren – nach Schätzungen des unabhängigen, norwegischen SINTEF Instituts um bis zu 58 Prozent. (4)

Zirkuläre Wirtschaftsstrategien als Alternative

Batterietechnologien machen einen bedeutenden Faktor für den Mineralienbedarf der Zukunft aus: Sie entwickeln sich aber zunehmend weg von mineralienintensiven Chemikalien. Ein eindrückliches Beispiel bieten Lithium-Eisenphosphat-Akkumulatoren (LFP) im E-Auto Markt, die weder Nickel noch Kobalt verwenden und spätestens seit 2021 fest in die Produktionsketten von Autobauern integriert sind: Lag der weltweite Marktanteil von LFP-Batterien in E-Autos 2021 noch bei 17 Prozent, waren es ein Jahr später bereits bei 31 Prozent.

»Jährlich fallen weltweit mehr als 62 Millionen Tonnen Elektroschrott an – Tendenz steigend. «

BYD, Chinas größter Elektroautobauer, setzt inzwischen ausschließlich auf LFP-Batterien. Erwartbare Durchbrüche in der Entwicklung von Natrium-Ionen-Akkus oder Feststoffbatterien könnten den Bedarf von Mineralien weiter reduzieren.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist unser verschwenderischer Umgang mit Ressourcen. Jährlich fallen weltweit mehr als 62 Millionen Tonnen Elektroschrott an – Tendenz steigend. Das ist genug Elektroschrott, um den gesamten Äquator mit einer Kette aus Müllfahrzeugen zu umspannen. Nicht einmal 20 Prozent des Elektroschrotts werden recycelt – obwohl Methoden existieren, die höhere Sammel- und Recyclingquoten zulassen. Allein im Jahr 2022 wurde so viel Kupfer für die Herstellung von Einweg-E-Zigaretten verwendet, dass davon 1,6 Millionen Heimladestationen für E-Autos hätten produziert werden können.

Mit wegweisenden legislativen Entscheidungen, wie dem Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte oder die Batterieverordnung, arbeiten die EU-Staaten mit Nachdruck an einem verantwortlicheren Umgang mit Ressourcen. In internationalen Verträgen wie dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) oder dem UN-Übereinkommen zum Schutz der Biodiversität auf Hoher See (BBNJ) verpflichten sich Staaten außerdem, das Artensterben aufzuhalten und die natürliche Umwelt besser zu schützen.

Tiefseebergbau würde all diesen Bemühungen diametral entgegenstehen. Selbst führende globale Unternehmen schließen die Verwendung von Tiefseemineralien derzeit aus: BMW, VW, Samsung und weitere Weltmarken wie Google, Volvo und Scania fordern ein weltweites Moratorium für Tiefseebergbau und verweisen auf die Unvermeidbarkeit zirkulärer Lösungsansätze.

Auch immer mehr Staaten wollen die Einführung von Tiefseebergbau pausieren. Inzwischen sind es 27, darunter wirtschaftliche Schwergewichte wie Deutschland, Frankreich und Kanada. Das EU-Parlament sowie die EU-Kommission, Menschenrechtsbeauftragte der Vereinten Nationen, indigene Bevölkerungsgruppen, Wissenschaftler*innen, Finanzinstitute, der Fischereisektor, Umweltverbände und Millionen Unterzeichner*innen von Petitionen fordern einen Stopp für Tiefseebergbau.

Diesen Entwicklungen zum Trotz hat Norwegen im Januar 2024 als erster Industriestaat seine Gewässer für Tiefseebergbau geöffnet (insg. 281.000 km2). Ein kanadisches Bergbauunternehmen hat angekündigt, im Juli 2024 den ersten Antrag auf Förderung von Tiefseemineralien in internationalen Gewässern einzureichen, obwohl die internationale Staatengemeinschaft die Rahmenbedingungen zur Regulierung von Tiefseebergbau noch nicht erarbeitet hat. Als Legitimation dient vor allem die Energiewende.

Kritische Masse nutzen um Moratorium einzurichten

Die Idee des Tiefseebergbau wurde in den 1960er-Jahren geboren und kurz danach im Internationalen Seerechtsübereinkommen verankert. Die Umweltkrisen der Gegenwart waren vor 70 Jahren erst im Entstehen und die enorme Bedeutung von Ökosystemleistungen blieb von den meisten Regierungen weitgehend unbeachtet.

Inzwischen hat der verschwenderische Umgang mit Ressourcen und die ungezügelte Ausbeutung immer neuer Lebensräume zur Dreifachkrise aus Klimakrise, Artensterben und Umweltverschmutzung geführt. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen hat in seinem neuesten Bericht zur globalen Rohstoffperspektive vor »katastrophalen« Folgen für das menschliche Wohlergehen und unseren Planeten gewarnt, wenn wir unsere Ressourcenpolitik nicht unmittelbar und grundlegend ändern. (5)

Tiefseebergbau würde alte Handlungsmuster fortsetzen und zur Verschärfung der Krisen beitragen. Wir dürfen nicht zulassen, dass auch die letzten nahezu unberührten Ökosysteme der Erde vernichtet werden, um die finanziellen Begehrlichkeiten einiger weniger zu bedienen. Aus diesem Grund muss die internationale Staatengemeinschaft dringend ein Moratorium für Tiefseebergbau einrichten, um dessen Einführung zu verhindern.

»Wir haben jetzt die einmalige Chance, eine Umweltkatastrophe zu verhindern, noch bevor diese beginnt. «

Von zentraler Bedeutung dafür ist die Internationale Meeresbodenbehörde (ISA), das Regulierungsorgan für Tiefseebodenschätze in internationalen Gewässern. In diesen Monaten wird die ISA zum Brennglas internationaler Meerespolitik, weil die Einführung von Tiefseebergbau so greifbar ist wie nie zuvor und seine Implikationen gewaltig wären. Im Juli findet in der ISA eine bedeutende Grundsatzdebatte über den Schutz und Erhalt der Meeresumwelt vor den Auswirkungen von Tiefseebergbau statt. Sie kann erstmals ein großes Fragezeichen hinter die Einführung von Tiefseebergbau setzen und den Auftakt für die Einführung einer Pause bedeuten – wenn sich eine kritische Masse der 168 Mitgliedsstaaten dazu durchringen kann.

Öffentliche Kritik und weitere Unternehmen, die sich gegen Tiefseebergbau positionieren, können in den kommenden Monaten einen entscheidenden Beitrag leisten, um die Einführung von Tiefseebergbau zu verhindern und unsere Ozeane zu schützen. Dafür müssen sie sich in aller Klarheit gegen die Einführung von Tiefseebergbau aussprechen und den Druck auf Regierungen erhöhen. – Der Mehrwert eines Moratoriums ist nicht zu überschätzen: Wir haben jetzt die einmalige Chance, eine Umweltkatastrophe zu verhindern, noch bevor diese beginnt.

Quellen

(1) Environmental Justice Foundation (2023): Towards the abyss. How the rush to deep-sea mining threatens people and our planet. London.

(2) Environmental Justice Foundation (2024): Critical minerals and the green transition. Do we need to mine the deep seas? London.

(3) EASAC (2023) Deep-Sea Mining: assessing evidence on future needs and environmental impacts, EASAC: Sofia,

(4) Simas, M., Aponte, F. & Wiebe, K. (2022) The Future is Circular. Circular Economy and Critical Minerals for the Green Transition, SINTEF Industry,

(5) UNEP (2024) Bend the trend: Pathways to a liveable planet as resource use spikes, International Resource Panel: Nairobi,