Der Wald im Klimawandel

Dürre, Stürme, Borkenkäfer: es steht nicht gut um die deutschen Wälder, die immer mehr unter den Folgen der Klimakrise zu leiden haben. Ein »zukunftsfähiger« Wald muss her – doch wie kann dieser aussehen? Der Naturwissenschaftler Josef Reichholf erklärt im Auszug aus seinem Buch »Waldnatur«, wie unsere Wälder durch Anpassung an regionale Gegebenheiten klimastabil werden können.

03.03.2022

Zukunftsfähig müssen sie werden, unsere Wälder, heißt es gegenwärtig geradezu mantrahaft. In ihrer derzeitigen Form und Artenzusammensetzung kommen sie mit dem Klimawandel nicht zurecht. Für viele Forste galt dies allerdings schon, seit sie angelegt worden waren. Denn gepflanzt wurden rasch wachsende Baumarten, allen voran die Fichte, ohne allzu viel Rücksicht darauf zu nehmen, ob sie standortgerecht sind. Das war bei Fichten kaum jemals im Flachland der Fall. Auch Laubbaumkulturen passten nicht überall, wo sie angelegt worden waren. Es ging vorrangig um die kommerziell gefragten Eigenschaften der Bäume und nicht darum, ob langfristig stabile Wälder entstehen.

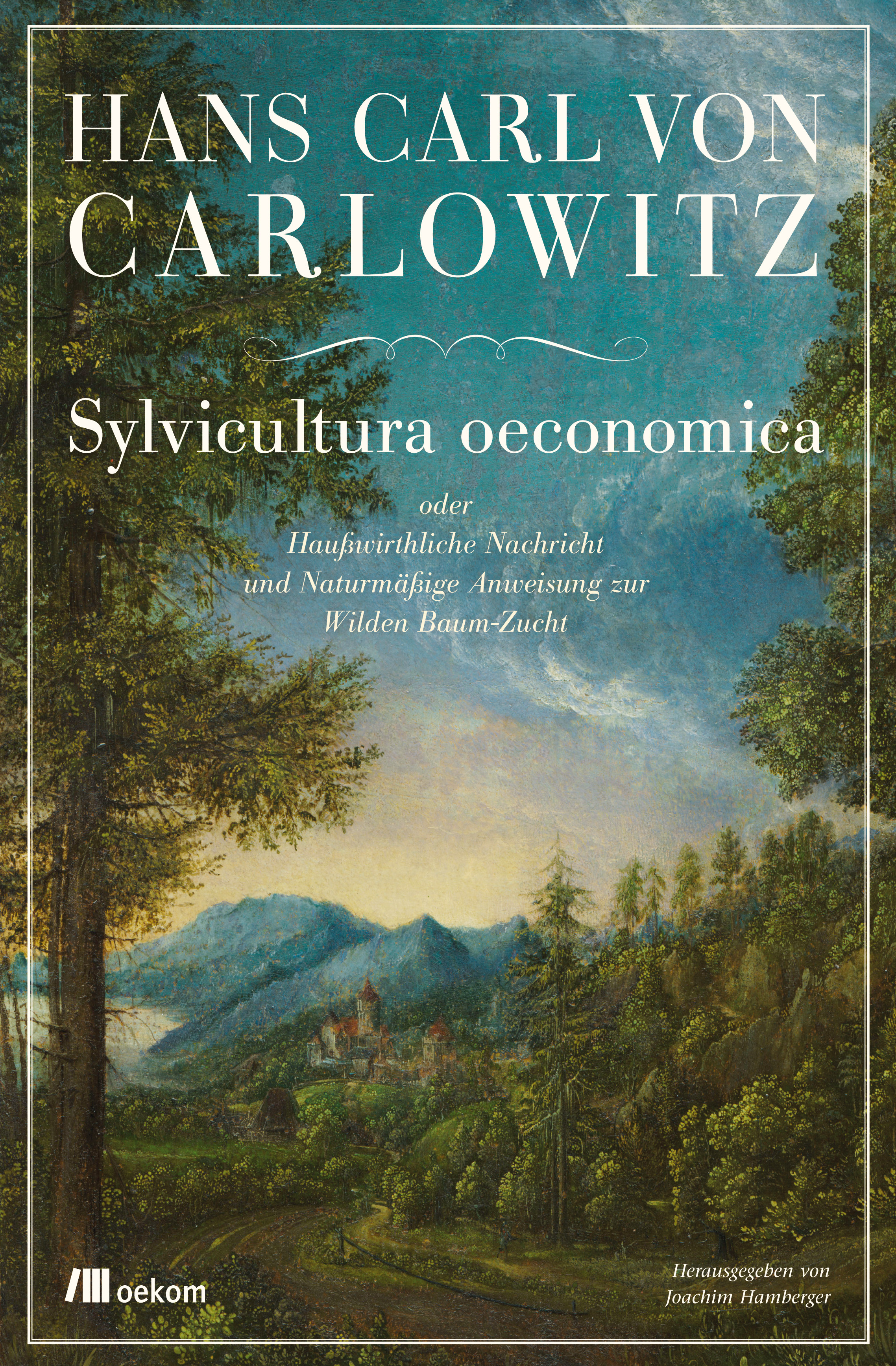

Das vielzitierte und hochgelobte Prinzip der Nachhaltigkeit, das von der Forstwirtschaft entwickelt worden war, betont jedoch lediglich den wirtschaftlichen Aspekt: dem vorhandenen Bestand nicht mehr entnehmen als im gleichen Zeitraum nachwächst. Das zu pflanzen, was von Natur aus passt, steckt nicht im von Hans Carl von Carlowitz propagierten Nachhaltigkeitsgebot. In seinem Traktat Sylvicultura oeconomica oder Hauswirthliche Nachricht und Naturgemäße Anweisung zur Wilden Baum Zucht etc. hatte er 1713 eine Waldwirtschaft gefordert, die eine »continuirliche, beständige und nachhaltende Nutzung« ergebe. Aber mit welchen Bäumen an welchen Orten blieb bis in unsere Zeit unberücksichtigt. Gerade so als ob es sich beim Waldbau um nichts weiter als eine Form von Landwirtschaft handle, die lediglich mit längeren Zeitspannen bis zur Ernte zu kalkulieren hat.

|

Die Folgen wurden bereits vor hundert Jahren sichtbar, als neu gepflanzte Kiefern- und Fichtenbestände weithin von Insekten kurz und klein gefressen wurden, weil eine lange Reihe trockenwarmer Sommer den Raupenbefall begünstigt hatten. Nicht die Borkenkäfer, wie gegenwärtig, sondern vor allem die Raupen von Schmetterlingen verursachten die immensen Schäden. Für Borkenkäfer waren die Bäumchen noch viel zu jung, für die Raupen aber gerade ideal. So kam es zu ganzen Serien von Massenvermehrungen bei Schmetterlingen, die klangvolle Namen tragen, wie »Tannenpfeil« für den Kiefernschwärmer Sphinx pinastri, »Nonne« Lymantria monacha und Schwammspinner Lymantria dispar, oder gewöhnliche, die auf die Hauptfutterpflanze bezogen waren, wie Kiefernspinner Dendrolimus pini, Forleule Panolis flammea, Kiefernsaateule Agrotis vestigialis und Kiefernspanner Bupalus piniaria.

Ihr gemeinsames Kennzeichen damals war, dass sogenannte Gradationen zustande kamen. Damit bezeichneten die Forstleute das mehr oder weniger regelmäige Auftreten von Massenvermehrungen im Abstand weniger Jahre. Aber obwohl bereits die intensive Hege von Großen Roten Waldameisen Formica rubra propagiert wurde, die wie die Puppenräuber genannten, goldgrün glänzenden Laufkäfer mit dem wissenschaftlichen Namen Calosoma sycophanta und die mit Zigtausenden von Nistkästen versorgten Singvögel die Kalamitäten biologisch bekämpfen sollten, beendeten erst Jahre mit feuchteren Sommern und kälteren Wintern diese Problematik.

Dass die in gleichaltrigen, auch genetisch sehr gleichartigen Beständen großflächig gepflanzten Bäume, dass die Monokulturen im Flachland den Kern der Problematik bildeten, wurde offenbar weitestgehend ausgeblendet. Es sollte wachsen, was gebraucht und gewünscht wurde, nicht was zu den Standortverhältnissen passte. Auch die Neupflanzungen nach den massiven Übernutzungen der Forste im Zweiten Weltkrieg und unmittelbar danach erfolgten unter reinen Ertragsgesichtspunkten.

Jahrzehnte mit überdurchschnittlich günstigen Niederschlägen und zumeist hinreichend kalten Wintern begünstigten die Forstwirtschaft, bis mit dem »Sauren Regen« der 1970er- und 1980er-Jahre und dem »Waldsterben« dieser Zeit die Instabilität so gut wie aller forstlichen Monokulturen deutlich wurde. Aber man schob die Verursachung auf die Luftschadstoffe und lenkte davon ab, dass ein Großteil unserer Forste auf dafür unpassenden Standorten gepflanzt worden war. Dass es in den Stadtparks und in großen Gärten mit Bäumen weit weniger oder gar keine Schäden gab, blieb unberücksichtigt. Wie auch gegenwärtig wieder.

Die Forste sollen nun klimatauglich werden, nicht aber standorttauglich. Die ansonsten, insbesondere von Naturschützern vehement abgelehnten fremden Arten, die »Aliens«, gelten sogar als Helfer in der Not, weil sie, wie die Roteichen Quercus rubra und die Douglasien Pseudotsuga menziesii aus Nordamerika, mit trockenerem und heißerem Sommerwetter besser zurechtkommen als die heimischen Eichen, Fichten und Kiefern. Standortgerechte Baumbestände werden offenbar als nicht zukunftsfähig eingestuft, obgleich aus dem Forstbereich kommende Naturschützer immer wieder und äußerst nachdrücklich betont hatten, dass die (Rot-)Buche unser naturgemäßer Baum sei und Buchenwälder die natürliche Waldvegetation.

Also verabschiedet sich die Forstwirtschaft zum Teil von den heimischen Baumarten und setzt lieber auf die Amerikaner, weil diese hohe Wuchsleistungen mit großer Witterungstoleranz verbinden. Dass kaum heimische Tierarten an ihnen leben, spielt offenbar keine Rolle. Wie in der Landwirtschaft, insbesondere wie beim so rasch wachsenden und so ertragreichen Mais, sollen möglichst keine Tiere die Bestände befallen. Sie sind unerwünscht.

Bis irgendwelche Arten irgendwann aus den heimatlichen Vorkommen die Neuanpflanzungen bei uns erreichen und Kahlfraß verursachen. Die Nordamerikaner haben dies mit aus Europa eingeführten, zunächst ganz prächtig gedeihenden Arten vielfach erlebt. Lehren daraus werden hier in Europa jedoch kaum gezogen. Die Forstwirtschaft hält lieber die Option offen, nötigenfalls doch wieder massiv mit Gifteinsatz gegen die Schädlinge vorzugehen. Das zeigt die Schwammspinnerkalamität der letzten Jahre in Nordbayern und in anderen Laubwaldregionen Mitteleuropas.

Mehr zum Thema: Wunder Wald – Lesetipps zu einem verletzlichen Ökosystem

Klimastabile Forste sind gewiss eine Notwendigkeit. Wie sie zusammengesetzt sein sollen, ist aber keineswegs einfach zu kalkulieren. Von der Gesellschaft werden hohe Subventionen gefordert. Diese sollten nicht leichtfertig gewährt werden.

Denn wenn die Wälder auch als CO2-Senken wirksam werden sollen, muss man sie möglichst ungestört möglichst üppig und vielfältig wachsen lassen. Je mehr pro Fläche und pro Jahr wächst, desto stärker nimmt die CO2-Speicherung zu. Dies ergibt sich schlicht und einfach aus der Fotosynthesegleichung und ebenso daraus, dass ein kräftig wachsender Wald entsprechend viel Sauerstoff freisetzt. Je mehr Baum- und andere Pflanzenarten am Wachstum mitwirken, desto höher fällt die Gesamtwachstumsrate aus.

Doch strebt die Forstwirtschaft diese häufig nicht an. Klimastabile Forste werden daher nicht automatisch auch bestmögliche Senken für CO2. Die Subvention des Umbaus von Forsten zugunsten höherer Stabilität bei weiterer Erwärmung des Klimas sollte dies berücksichtigen. Sonst landen wir wie global vielerorts bereits geschehen bei Eukalyptusplantagen als Ersatz für die Fichtenmonokulturen.